Die Basilika St. Johann in Saarbrücken – Geschichte, Anekdoten & Skurrilitäten

Die Basilika St. Johann in Saarbrücken – Geschichte, Anekdoten & Skurrilitäten

Die Basilika St. Johann ist mehr als nur ein barockes Schmuckstück Saarbrückens.

Sie ist ein barockes Juwel, ein Ort Saarbrücker Geschichten – vom königlichen Großspender bis zum Scharfrichter unter der Pappel, vom barocken Putz bis zum modernen Bronzeportal. Wer Saarbrücken besucht, sollte sich einen Moment Zeit nehmen, um einzutreten – denn wie es über dem modernen Bronzeportal heißt: „Bonus intra – melior exi“ („Tritt als Guter ein – geh als Besserer hinaus“).

Von der Kapelle im Fischerdorf zur barocken Stadtkirche

Am Standort der heutigen Basilika stand schon sehr früh eine dem hl. Johannes dem Täufer geweihte Kapelle. Der Überlieferung nach geht sie bis in merowingische Zeit (7. Jahrhundert) zurück; urkundlich greifbar wird sie im 13./14. Jahrhundert. Seelsorglich betreut wurde sie lange vom Stift St. Arnual.

Dass die Kirche heute ein Stück abseits vom St. Johanner Markt liegt, hat mit einer mittelalterlichen Marktverlegung zu tun – der Marktplatz wanderte, die Kapelle blieb.

Mit der Nassauer Reformation (16. Jh.) wurde St. Johann lutherisch; dennoch wuchs später – auch durch die französische Politik der „Réunions“ – wieder eine katholische Gemeinde.

Denkwürdig ist der Besuch Ludwigs XIV. am 6. Juli 1683: Der König nahm mit großem Hofstaat an einem Festgottesdienst in der provisorischen Notkirche teil. Kurz darauf erreichten die Franzosen, dass die St.-Johanner Kapelle den Katholiken überlassen wurde.

Der große Neubau: Stengel, Spenden – und viel Barock

Im 18. Jahrhundert war die alte Kapelle zu klein geworden. Der Prämonstratenser Jean Baptiste Namour trieb den Neubau voran; planen und bauen ließ man niemand Geringeren als Friedrich Joachim Stengel, den prägenden barocken Stadtbaumeister Saarbrückens (auch bekannt für Ludwigskirche, Schloss und weitere Bauten).

Die neue Pfarrkirche entstand 1754–1758 als klar gegliederter Saalbau mit integriertem Altarraum und turmbetonter Westfassade – Stengel-Architektur in Reinkultur.

Finanziert wurde das Projekt durch eine beeindruckende europäische Kollekte, die eindrucksvoll zeigt, wie „global“ Kirchenbau schon im 18. Jahrhundert war:

König Ludwig XV. spendete 20.000 Franken; auf Betreiben von Papst Benedikt XIV. wurde in Rom gesammelt, die Kongregation de propaganda fide gab 5.000 Franken; deutsche Kurfürsten, Städte und Orden (die Wadgasser Prämonstratenser) steuerten weitere Summen bei, und Fürst Wilhelm Heinrich lieferte Bauholz aus seinen Privatwaldungen.

Die Basilika St. Johann ist somit ein schönes Stück transnationaler Baupolitik – lange bevor das Wort „Crowdfunding“ erfunden war.

Die feierliche Weihe der neuen Kirche erfolgte am 8. Januar 1758.

Stürme der Zeit: Revolution, Restaurierungen, Rebarockisierung

Die Französische Revolution setzte der barocken Ausstattung stark zu. Die „Befreier“ plünderten unter anderem große Teile des hölzernen Inneneinrichtung (nicht nur in der Kirche, sondern in der ganzen Stadt) und verarbeiteten es zu Brennholz. Nach dieser Zeitbrauchte die Saarbrücker Bevölkerung lange, um sich von diesen Plünderungen zu erholen. Vieles und so auch die Die Basilika St. Johann wurden im 19. Jahrhundert aus Geldmangel nur teilweise wiederhergestellt.

Eine umfassende Innen-Restaurierung mit bewusster Rebarockisierung erfolgteerst wieder im 20. Jahrhundert nach dem 2. Weltkrieg von 1972–1975: Man legte 18 alte Farbschichten frei und fasste den Raum wieder in Weiß und Meeresgrün, wie es ursprünglich intendiert war.

Der Deckenspiegel zeigt den Pelikan als Allegorie der liebenden Hingabe; am Chorbogen erinnern Wappenkartuschen an Papst Paul VI. und Bischof Bernhard Stein.

Anekdote am Rande:

1974 stieß man bei Baumfällarbeiten im Pfarrbereich auf den Grabstein des St. Johanner Scharfrichters Johann Nikolaus Rehm – begraben außerhalb des inneren Friedhofs, wie es damals für „unehrliche“ Berufe üblich war. Sein Richtschwert wird heute im Saarlandmuseum aufbewahrt.

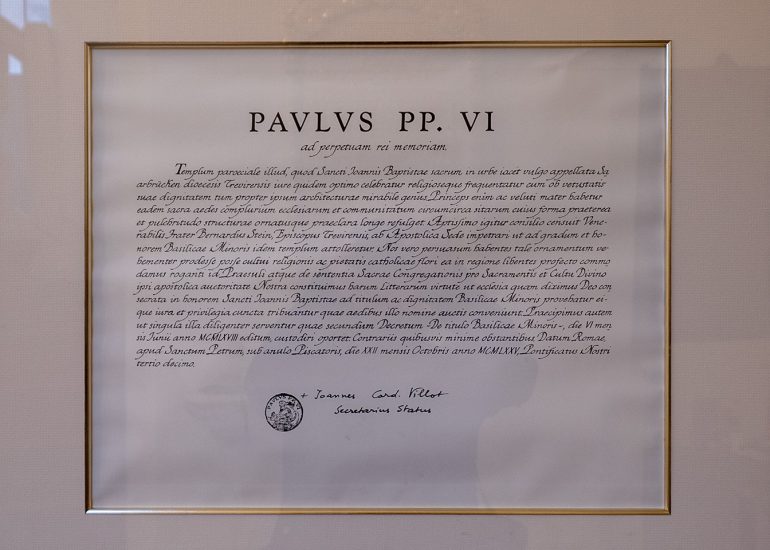

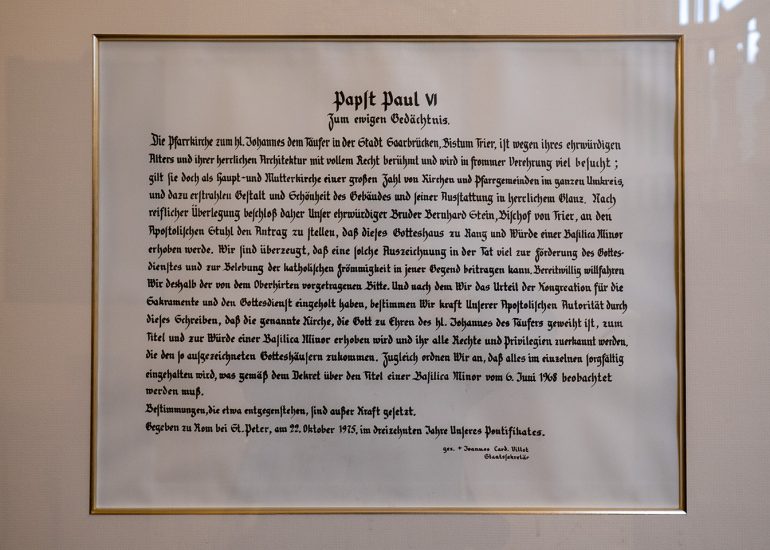

Basilica minor seit 1975

Im Jahr der Wiedereröffnung 1975 erhob Papst Paul VI. St. Johann zur Basilica minor – ein Ehrentitel für besonders bedeutende Kirchen. Damit ist sie offiziell Teil der kleinen, ausgewählten Riege päpstlicher Basiliken in Deutschland. Kirchenrechtlich gehört sie weiterhin zum Bistum Trier – die eigentliche Kathedrale des Bistums steht also dort.

Bronze, Januskopf & „Bonus intra – melior exi“: Das Portal von Ernst Alt

Wer heute die Basilika betritt, passiert ein kunstvolles Bronzeportal des Saarbrücker Künstlers Ernst Alt (1974–1986), das es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat:

- Linker Türflügel: Szenen aus dem Leben des Täufers

- Rechter Türflügel: Szenen aus dem Leben Jesu

- Handläufe: Die vier Lebensalter in Bronze

- Türgriff innen: Ein Januskopf mit der Inschrift: „Bonus intra – melior exi“ („Tritt als Guter ein – geh als Besserer hinaus“)

- Das Tympanon darüber zitiert in Stein Stengels barocke Bildsprache – eine eindrucksvolle Verbindung von Tradition und moderner Sakralkunst.

Der Januskopf am Portal fordert Besucher mit Augenzwinkern zur Selbstprüfung auf – ein barocker „Persönlichkeits-Coach“ in Bronze.

Klangpracht: Die Orgeln der Basilika

Besonders bemerkenswert ist die Orgelanlage: Sie besteht aus drei eigenständigen Werken – einer großen Hauptorgel auf der Empore sowie zwei Chororgeln –, die einzeln oder gemeinsam spielbar sind.

Damit besitzt St. Johann ein außergewöhnlich flexibles, liturgisch wie konzertant vielseitiges Klangzentrum. Die Akustik der Basilika ist überregional bekannt und wird regelmäßig für Konzerte genutzt.

Weitere Kostbarkeiten im Inneren

Die Kanzel (1764), eine Stiftung des Wadgasser Abtes Michael Stein, gilt als bester Teil der goldverzierten Ausstattung: Vier Evangelisten und Christus als Lehrer bevölkern den Kanzelkorb; über ihnen schlingen sich Voluten und eine Taube als Symbol der Inspiration.

Im Seitenschiff erinnert eine Armseelenkapelle an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs; das Altargemälde (1920) ist eine eindrückliche Eucharistie-Theologie in Bildern.

Architektur im Stadtbild

Die Basilika an der Katholisch-Kirch-Straße bildet mit ihrem markanten Westturm und der streng gegliederten Fassade einen barocken Gegenspieler zur evangelischen Ludwigskirche – typisch für die konfessionell doppelt geprägte Stadtlandschaft des 18. Jahrhunderts.

Der Bau zeigt Stengels Handschrift in Proportion, Rhythmus und Lichtführung – und ist bis heute ein Lehrstück saarländischen Spätbarocks.

Comments are closed.